»Das Geheimnis des Lebens ist es, keine Angst zu haben«

Die Familie Kuti steht in Nigeria für Generationen übergreifenden Widerstand und einen Musikstil, der die Welt bewegt

Musik gegen die geistige Sklaverei

Schon am Nachmittag, Stunden vor dem »Sunday Jump« - dem wöchentlichen Konzert von Femi Kuti irgendwann am späten Abend - ist das Gelände einer ehemaligen Fabrik im Industriegebiet von Ikeja mit Jugendlichen halb gefüllt. So genannte Area Boys aus den Ghettos der 13-Millionen-Metropole Lagos schauen Fußball aus der Premier League der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien. Nicht wenige tragen neben dem fast obligatorischen Kopftuch in Piratenmanier die Trikots englischer Klubs. Munition für Femis These, dass sich Nigeria in der Epoche der zweiten, der geistigen Sklaverei befinde. »Unsere Erziehung macht uns zu kleinen US-Amerikanern, unser Fernsehen zu Europäern. Alles dreht sich um den Westen.« Femi hat deswegen die Bewegung gegen die Zweite Sklaverei (MASS) gegründet. Auf Masse zielt sie indes nicht: Er sei das einzige Mitglied, teilt Femi auf Nachfrage mit. Ob er als Vertreter der Rückbesinnung auf afrikanische Werte die Orientierung der Jugend am US-amerikanischen Lifestyle kritisiere? »Es steht mir nicht zu, sie zu kritisieren. Ich verschwende keine Lebenszeit damit, irgendjemand von irgendetwas zu überzeugen. Jeder lebt sein Ding und ist für sein Leben verantwortlich.« Femis Ding ist die Musik. »Ich bin gezwungen, das Beste aus mir und meiner Musik herauszuholen«, beschreibt er seine Einstellung.

Die Jugendlichen schätzen Femis Musik, Toleranz und sein Zentrum gleichermaßen. Wie später beim Konzert dient der »New Afrika Shrine« auch beim Fußball als Ventil, im Alltag aufgestaute Aggressionen friedlich abzubauen. Plastikflaschen und -stühle sind sowohl aus Anlässen der Freude als auch des Frustes begehrte Wurfobjekte. Dass es in der Regel friedlich abläuft, ist zu vermuten, sonst würde Bier kaum anstandslos in Glasflaschen verkauft. Und Ärger mit dem Hausherrn Femi will auch keiner.

Im »New Afrika Shrine« findet jeder Platz - jung oder alt, arm oder reich. Zwischen 2000 und 4000 Menschen kommen jeden Sonntag zu den Konzerten, wer den moderaten Eintritt nicht zahlen kann im Zweifelsfall umsonst. Schon in der Kommune Kalakuta von Femis Vater Fela galt das Prinzip des schrankenlosen Zugangs. In Kalakuta, gegründet in den 70er Jahren, fanden alle Platz, die von afrikanischen Autoritäten verfolgt wurden oder denen die Militärdiktatur einfach gegen den Strich ging. Bei Fela selbst gingen Hedonismus und Protest nahtlos ineinander über: Ob der Auftritt mit Saxophon und Badehose, um symbolisch die uniformierten Militärs der Lächerlichkeit preiszugeben, oder die gleichzeitige Heirat aller 27 Tänzerinnen seiner Afrika 70 Band - die Provokation eines freien Staates innerhalb des Unrechtsstaates Nigeria traf die Militärs ins Mark.

Doch nicht alle Militärs sind im »New Afrika Shrine« unerwünscht. Es gibt eine Ausnahme: Thomas Sankara, Revolutionär aus Burkina Faso. Er findet sich in der Galerie der panafrikanischen Helden, die von den Wänden des im Oktober 2000 von Femi Kuti eröffneten Klubs grüßt, neben solch illustren Persönlichkeiten wie Nelson Mandela, Malcolm X, Marcus Garvey und selbstverständlich Vater Fela und Großmutter Funmilayo. Sie gehörte zu den afrikanischen Frauenrechtlerinnen der ersten Stunde. Schon vor der Unabhängigkeitserklärung gründete sie Frauengruppen, die auf die Verbesserung der Lebensumstände der Frauen aus den unteren Schichten zielte, setzte sich für Alphabetisierungs- und Gesundheitsprogramme, für bezahlbare Lebensmittel und gegen Zwangsverheiratungen ein. Später organisierte sie die Marktfrauen gegen die Kolonialverwaltung und brachte so eine Handelssteuer zu Fall. In den 50er Jahren reiste sie als erste Afrikanerin in die Sowjetunion und nach China, wo sie von Mao Zedong persönlich empfangen wurde. Schon ihr lag die afrikanische Einheit am Herzen, zählte sie doch zum Freundeskreis des Panafrikanisten Kwame Nkrumah, des ersten Präsidenten des bereits 1957 unabhängig gewordenen kleineren Nachbarlandes Ghanas.

Die Idee der Einheit Afrikas verbindet die drei Generationen Kutis. Felas Motto »United we stand, divided we fall, Africa must unite« (Gemeinsam stehen wir, getrennt fallen wir, Afrika muss sich vereinen) findet sich im »New Afrika Shrine« mehrfach, ebenso wie »Stop Aids«-Slogans. Fela hatte 1969 in den USA die Ideen der afroamerikanischen Black Panther Party kennen gelernt und sich mit den Schriften von Angela Davis, Malcolm X und Martin Luther King beschäftigt. Bürgerrechte, Black Power und die Befreiung von der Sklaven-Mentalität wurden für ihn die ideologischen Eckpfeiler der ersten bewusst panafrikanischen Musik.

Auf den Afrobeat kam Fela gewissermaßen durch seine Mutter. Nach dem Studium der klassischen Musik in London von 1958 bis 1962 und einem Zwischenspiel als Jazzmusiker forderte sie ihn auf: »Du musst die Musik spielen, die deine Leute verstehen.« Populär war im damaligen Nigeria die einheimische High-Life-Musik und der Funk eines James Brown. Fela verschmolz beide Stile und ergänzte sie um Soul und Jazz: Der Afrobeat war geboren.

Dass der Afrobeat inzwischen fester Bestandteil der Weltmusik ist und auch in Europa eine wachsende Fangemeinde verzeichnet, ist allerdings zu einem guten Teil Femi Kuti zuzuschreiben. Denn in Sachen Musik ist er kompromissbereiter als sein 1997 an Aids gestorbener Vater, dessen überlange, teils halbstündige Stücke schwer zu verdauen waren. Femis Variante ist schneller und kürzer. Und er macht kein Hehl daraus, dass er Rücksicht auf das internationale Publikum nimmt. Der Erfolg gibt ihm Recht. 2003 wurde sein »Fight to win«, eines der erfolgreichsten Weltmusikalben der letzten Jahre, für den Grammy nominiert.

Was er bei seinen wöchentlichen Konzerten in Lagos spielt, sofern er nicht auf Tournee ist, wird basisdemokratisch bestimmt. Im Wochenverlauf kann jeder seinen Lieblingssong angeben, die daraus resultierende Hitliste gibt Femi das Programm vor.

»Dem bobo«, sie haben uns beschissen

Offiziell sind die Konzerte auf 21 Uhr angesetzt. Doch der Meister bestimmt selbst, wann er sich von seinen Privatgemächern auf die Bühne begibt. Halb elf ist es diesmal. Das Publikum nimmt die Verzögerung gelassen. Ohnehin ist so ein Konzert nicht mit ähnlichen Ereignissen hier zu Lande vergleichbar. Nur wenige tanzen am Anfang. Die Kräfte im schwülen Lagos wollen gut eingeteilt sein, denn Femi spielt weit über zwei Stunden nonstop. Und er weiß, was die Zuhörer zum Kochen bringt: Songs über die politische Realität Nigerias. »Dem bobo« (Sie haben uns beschissen) bringt die Jugend auf die Tanzfläche und den Rest von den Stühlen, denn jeder weiß, wer mit »sie« gemeint ist. Wie einst Fela wettert Femi gegen die nigerianischen Eliten, die im Bündnis mit ihren nördlichen Kompagnons das Land ausbeuten. Wie Fela mobilisiert er gegen das Elend in den Straßen des Erdölstaates. Die Area Boys danken es mit Ekstase, hauen sich in aller Freundschaft die leeren Plastikflaschen auf den Kopf, recken Femi ihre rechte Faust zum Gruß entgegen und tanzen sich den Alltagsfrust aus dem Leibe.

Was er sich vom »New Afrika Shrine« verspreche? »Positives«, antwortet Femi apodiktisch. Und konkret? »Alles Positive.« Folgerichtig heißt seine Band »The Positive Force« (Die positive Kraft). Im Shrine ist sie spürbar.

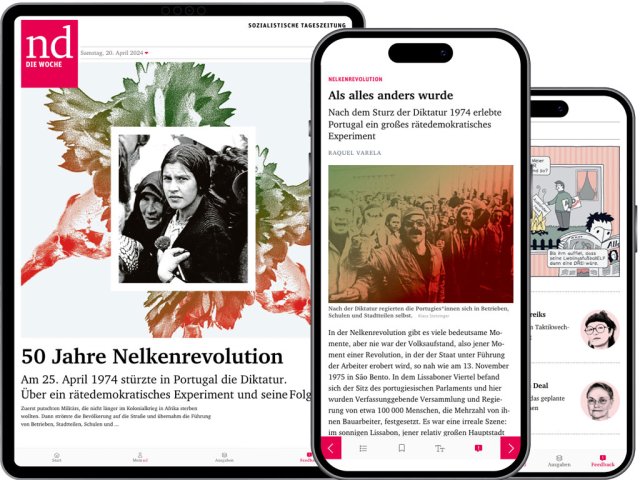

In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.

Linken, unabhängigen Journalismus stärken!

Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.

Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.